汽车行业格局正在生变(二)

汽车产品结构变化的领先优势正在加快

自从约15年前中央相关部委为实现节能减排目标,推出和实施新能源汽车的战略之后,不仅经历了技术路线的变化,而且路径也从国家主导的以城市为中心,加政府巨额补贴的推广计划,逐渐演变成了以技术指标为导向,以市场为依托,政府补贴大幅减少,城乡同时蓬勃发展的大好局面。从2021年5月数据看,我国新能源汽车的渗透率已经达到10.2%,远高于全球水平。

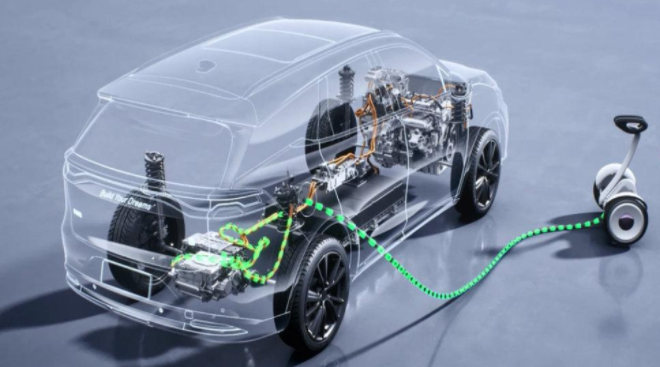

截止今年5月,我国新能源汽车保有量已达508万辆,占全球的50%左右。与此同时,我国新能源汽车已经开辟了全新的赛道,在自动驾驶汽车L2、L3级别上进入了量产化阶段。所谓弯道超车也好、变道超车也好,正成为现实。

前些日子,美国总统拜登在试驾福特新能源F150皮卡之后,发表了要振兴美国电动车产业的讲话,2021“美国创新和竞争”法案等都已承认在新能源汽车的研发发面已经落后于中国的事实,并提出了要在电动车产业领域投资1740亿美元,其中包括1000亿美元的退税、250亿美元电动公交、150亿美元电动车基础设施建设。目标是在2030年建成50万个充电桩(顺便提一下,我国截止2020年12月的公共充电桩,数量已达80.7万个,在2020年内,月均新增约2.4万个)。

虽然,美国的汽车电动化计划看似雄心勃勃,但美企要在产品形成能力还要有一段路程要走,单凭目前的特斯拉,尚不足以形成气候。传统燃油车低廉的使用成本,依然是美国消费者所钟情的。难度更大的是推广电动汽车乃至自动驾驶汽车,需要舍弃原先的燃油车供应链,重建新的供应链,并且需要改变原先的销售模式。所有这一切对于当下的美国而言简直是不可思议。

至于欧洲,虽然在严苛的CO₂排放法规制约下和政府补贴的支持下,新能源汽车在今年得到爆发式的增长,并曾一度超过了中国市场。但是,欧盟的市场规模有限,在过去20年间,中国的GDP增长了13.5万亿美元,而欧盟仅增长了6.2万亿美元;从过去的10年来看,中国GDP增长了8.6万亿美元,而包括美国在内的英、法、意、德、加、日等G7国家合计仅增长5.6万亿美元。因此欧盟的六、七千欧元的财政购买补贴能持续多久,值得怀疑。何况欧盟27国的经济发展水平极不均衡,而补贴是本国财政支出,因此其可持续性更值得探讨。

发展氢燃料电池汽车的纠结

对于新能源汽车的发展,日本是个特例。为了减排,日本车企并没有大张旗鼓地发展电动车,而是执念于三缸机、混合动力和氢动力之中,更大的赌注则在于氢能市场。前者因为已能满足目前日本的排放标准,而后者则是其氢能汽车Mirai 一枝独秀,领衔全球,但车价高达6.9万欧元,折合人民币55.0万元左右,加氢又极其不便,因此全球5年销量合计也不足万辆。日本政府为支持氢燃料电池汽车发展,在之前的两个财政年度又投资3亿美元(不包括私营企业自行投入),但二代Mirai 今年一季度销量为869辆,虽同比增长了491%,但不足千辆的销量又怎能形成气候呢?截止2020年,日本和韩国(现代汽车途胜和Nexo)燃料电池汽车合计保有量为13902辆。

当然,日本如此倾心于氢燃料电池汽车还有一个更深层次的原因,那就是因为氢是一个可以从水中获得,又同时可以减少对中国再生能源太阳能电池板,以及锂电池的依赖。但关键在于,氢是需要花费很大的能源代价从水或化石燃料中分解或提炼出来的(化工厂的副产品是例外)。

正因如此,最近几家汽车巨头的CEO称,生产氢所消耗的能源比制取出来的可用氢能源还要多。因此氢燃料电池是没有前途的。也正因为如此,同为日本并与丰田齐名的汽车生产商本田也放弃了氢燃料电池汽车的研发与生产(但与通用的合作项目可能因有合同在先的缘故,并未停止)。其之前曾与2016年首次推出了燃料电池汽车Clarity,但同样由于价格高,且加氢困难,仅出售了1900辆,即便是后来的折中方案,插电式燃料电池车Clarity也在今年6月15日被同时宣布停产。

但是世界上的事情是如此之复杂,几乎就在本田宣布放弃氢燃料电池的同时,国内上汽集团发出公告,指出将终止燃料电池汽车前瞻技术研发项目,并称已经由技术探索阶段进入商业化应用初期阶段,计划加快燃料电池的产业化进程。工作重点放在推动燃料电池整车的制造和销售。再一个就是长城汽车的沙龙品牌,打着“氢电双能”的旗号,也开始布局。

中国《节能与新能源汽车技术路线图2.0》指出,2035年我国燃料电池汽车保有量达100万辆(2020年中国氢能源汽车保有量为7352辆)。未来氢燃料电池车的发展应用领域重点还在于物流业的商用车,或公共交通领域、因为这种场景有条件规划和设置有特定来源如化工企业副产品,或有充足再生能源制氢的相对固定加氢站。其实说到底,氢燃料电池汽车的推广应用,归根到底还在于国家的调控能力。

关于电动汽车环保的争论

除了氢能源之外,电动汽车到底是否更清洁环保,也是一个国内外颇具争论的问题。最近美国著名投行Jefferies的全球专题研究主管Simon Powell的观点似颇具代表性。

首先,他认为电动汽车的使用时间需比内燃机车更长,且开得更远,才能摊消大量生产电动汽车使用的钢铁、铝和玻璃等材料,以及组装过程所产生不可忽视的碳排放,包括制造电池所产生的二氧化碳在内;其次,目前电动汽车的平均重量往往超过燃油汽车,这是因为制造商追求续航里程的结果,由此产生了过量的碳排放。

实际上,这位主管的研究报告不无道理,但也不无片面性。是的,电动汽车行驶里程越长就越能摊销其在生产过程中所产生的CO₂。但在汽车轻量化的浪潮中,燃油汽车为了减排甚至更多地采用了铝锰合金这一类的轻型材料,如汽车的前端模块、散热器、发动机、车身构架,甚至整个车身等等。这一切在轻型材料炼制的过程中,同样会产生大量的碳排放。当然,这与每个汽车品牌、型号的轻量化程度有关,同时也与配套企业所在地的发电厂使用的能源结构有很大关系。因此笼统地定性分析意义不大,只能说有材料因素的客观存在。不同研究会产生不同的结论,但并不能形成令人信服的定论。

但是这位Powell先生有一点是说对了,就是制造商为了市场销售盲目追求续驶里程,甚至赶超1000公里,而不遗余力地增配电池,造成电动汽车本身超重行驶,增加了碳排放量。这种情况随着电池能量密度的增加,可能会有所改善。实际上“里程焦虑”本身就是一个伪命题,是一种对用户实际需求的舆论误导。在城市范围内有充电设施的情况下,电池能量能行驶200~300公里的配置就足够了,一方面可以减重减排,另一方面降低了用户购车的费用。当前以宏光Mini EV为代表的微小型电动车畅销,可以在某种意义上说明,部分用户根据自己的情况,正在从“里程焦虑”的陷阱中走了出来。反映在今年工信部第343批产品公告里,共计有32款纯电动轿车,而其中就有19款微型电动车,占比高达60%,车企的想法随着市场的表现而改变了。

如果以各国发电能源结构不用来分析电动车的碳排放情况,则更富有科学依据。

据中国能源局3月30日对外表示,到“十四五”末,中国可再生能源的发电装机比例将超过电力总装机容量的50%,开发规模世界第一。预计可再生能源在全社会用电量的增量中,比重将达到2/3左右。这在全球已经处于领先地位了。更何况即便是用煤炭发电,其清洁化情况也有了很大的改善。在这种情况下,电动汽车的排放只会越来越好,其在公路交通领域中,成为减排主力军的作用是不可替代的。

欧洲运输和环境组织通过研究,对比了汽车全生命周期碳排放。该组织认为,电动汽车的碳排放仍低于燃料汽车。在最理想的情况下,电动汽车的CO₂排放较柴油车少80%,较汽油车少81%;即使在最不理想的情况下,电动汽车的排放也能比柴油车少22%,比汽油车少28%。

中国车企的电动车开发,已经在2016年前后,通过在燃油车平台的逆向开发开始了以造车新势力为代表的正向开发转变,比宝马们的转变早了5年左右,因此不难理解,为什么BBA在纯电领域,说了再多也赶不上。这不仅充分验证了其“三大电、六小电”的开发能力,而且成就了中国新能源汽车较为完整的产业链。

车路协同助中国无人驾驶进一步领先

自动驾驶领域中,我国目前已经瞄准了万物互联、自动驾驶的市场,进入了“单车智能+路端智能”,也就是“车路协同”的新阶段。

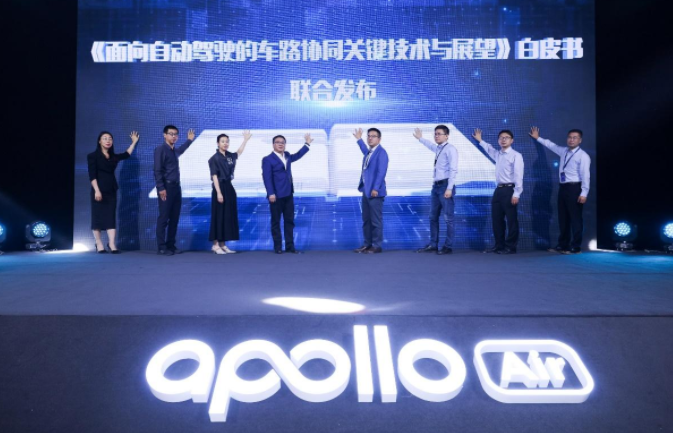

6月24日,清华大学智能产业研究院联合百度Apollo共同发布了全球第一份车路协同技术创新白皮书《面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望》。其中指出:“发展车路协同将是自动驾驶规模化和商业化的必经之路”。实践证明,作为“单车智能标杆”的Waymo和特斯拉所代表的美国自动驾驶技术路线在经济性和安全性方面均有着很大的缺陷。作为Waymo而言,昂贵的车辆成本,以及ODD设计运营区域的安全受限,因此迄今只能在车辆和人员相对稀少的地区测试运营,看不到商业化前景;而作为以降低车辆成本,避开雷达高成本为设计目标的以视觉为主传感器方案的特斯拉,虽然成本相对较低,但当Autopilot开启后,多年来交通意外死亡事故不断。这两个例子突显了“单车智能”自动驾驶途径的重大缺陷,而唯有我国的“单车智能”+“车路协同”的技术路线,才是唯一的正确途径。但要实现这一点,需要大量的新基建投资,以及强大的国家治理能力。

当前国内北京、上海、广州、长沙等多个大城市的RoboTaxi已经进入了试点性的推广阶段。其中百度Apollo宣布无人驾驶出租车的常态化运营突破1000万公里之后,将基于新一代的自动驾驶系统(第五代),通过“AI+前装定制激光雷达量产车+车路协同+5G云代驾”,未来3年在30个城市投放3000辆共享无人车,预计到今年年底新增运营车辆将达到500辆(第四代+第五代)。通过车路协同和车联网V2X形成实现安全自动驾驶的核心。

在我国新能源汽车市场保有量已占全球50%的情况下,在这场汽车技术革命的过程中,中国已经取得了先发优势,进一步改变了在新能源汽车取得绝对优势情况下,在自动驾驶领域中的汽车行业格局。