被不断打压之下的中国汽车芯片

差不多40年前,第一辆桑塔纳轿车在上海诞生之时,似乎尚未有半导体集成电路芯片之说。但从2015年后,芯片渐入人们的眼睑,到了2020年第四季度开始,却突然爆出了因芯片短缺而造成全球许多车企停产的严重后果。

那么芯片对汽车生产和技术进步究竟有多大的影响呢?是什么原因造成汽车芯片的供不应求?为什么只有外国车企因芯片短缺而停产的消息,而一向被认为芯片短板的中国车企产销却看似影响不大,并且销量不断增长?中国的车规级芯片产业究竟如何?而境内外芯片产业链上企业的每一个大动作都牵动着国内相关人士的神经,那么芯片究竟有着什么样的魔力?

如今80%以上的汽车技术创新均由芯片驱动

历史是这样记载的:人类的第一个晶体管诞生于1947年。上世纪50年代初,中国就出现了半导体矿石收音机。世界第一块集成电路诞生于1957年。到了上世纪70年代,晶体管技术的应用,已经深入到了汽车电子电器件,如晶体管点火装置、发电机晶体管调节器、车用晶体管收音机等等。半导体作为电子技术的承载体开始逐渐进入到汽车世界。到了80年代末90年代初,晶体管集成电路微处理器ECU已经在驾驶系统中得到初步应用。如电子节气门控制、制动防抱死、牵引力控制、悬架舒适性自动控制等等,并形成了当今所谓ADAS的雏形。

今天,晶体管半导体集成电路已大规模进入汽车自动控制系统,从分布式的ECU到局域网LAN控制、中央控制;从执行器硬件层面到高压电池电气层和低压部件层,再到软件应用层的计算及通信架构、操作系统等,形成了所谓黑科技时代。所有的汽车技术进步,正如人们所估计的那样,80%是由集中了数亿个晶体管集成电路的车规级芯片所驱动的。这也同时决定了汽车自动驾驶功能有多么强大,以及用户的最终体验如何。

随着近几年汽车自动驾驶的一发不可收拾,汽车芯片的应用成为不可或缺。据德勤数据统计,截止2020年,汽车内包括显示屏到车载系统在内的电子元件成本,已从20年前占总成本的18%,升至40%。但与此同时,电动化、自动化的广泛应用,使得原先结构复杂的汽车变得相对简单而易操作,而且安全性、舒适性均有很大提高。

缺芯的成因和影响

不可否认,缺芯的第一大成因是汽车行业对半导体集成电路需求量,因为行业技术革命,去碳化和自动化的原因而大幅增加了。从传统能源汽车芯片应用量平均900颗增加到新能源汽车平均1500颗;其次是因为美国发动的对华科技战造成的供应链失衡,以及新冠疫情、地震、水灾、火灾等天灾人祸造成的芯片企业较长时期的大面积停产,如美国德州奥斯汀市的三星、NXP、英飞凌的汽车芯片企业遭遇疫情和暴风雪停水停电的双重打击、日本瑞萨半导体工厂在遭遇地震之后再遭火灾等;而与此同时,整车企业也因为疫情停产,对半导体集成电路芯片供应商大量撤销订单,但未曾料到因疫情居家办公、学习电竞人游戏等原因造成各行各业恢复订单的反弹竟如此强烈,令车企反应措手不及,出现了所谓全球性汽车行业的缺芯危机;但是更深层次的原因还在于全球化分工和在追求降低成本的因素影响之下,芯片行业也出现了非常专业化的细分平行分工,如芯片集成电路设计、晶圆片切割、光刻制造、封装测试等。从生产硅晶圆开始,直到上市销售的这个过程中,经常要涉及4个以上的国家和地区,在世界范围内“旅行”3次以上,走过40000公里。整个流程超过100天。

同时由于分工过细,又造成各环节、各品种的不平衡。如美国半导体,因为专注设计的原因,其在全球市场的制造份额,从1990年的37%,降至当前的12%,而75%的份额集中在东亚。但过细的分工导致当供应链在全球各地的天灾人祸出现程度不同、性质不同状况时,可能产生各个环节的生产不平衡,或称“短板”效应,增加了芯片供应链的复杂性和掌控难度。更何况,就汽车而言,因为芯片应用场景的不同,如CCA、智能座舱、电池管理系统、各种传感器、ADAS等等,不同的规格、用途,以及不同的技术参数要求,涉及品种成百上千,对于代工企业而言,增加了安排生产的难度,同时又有一个企业利益的考虑,消费级的电子产品在各国刺激政策的影响之下,需求更旺盛,生产安排靠前。因此有人预言,芯片危机将持续到今年下半年甚至更长时间。

最近,据高盛分析师估计,美国有169个行业受缺芯的影响,甚至包括了造船业、酿酒业、纺织业,但重灾区仍在复杂度最高的汽车业,并已造成不少车企短暂不定期停产。据AutoForecast Solutions的最新报告,5月的最后一周,仅北美地区就有5.5万辆汽车停产,其中一半为大众品牌。迄今因缺芯而停产的汽车已有299万辆。今年全球最终将有409万辆受此影响。为了解决眼前的芯片的短缺,有的厂商选择“减配”或“涨价”。如福特不再为F150皮卡提供智能后视镜,标致308重启老式的模拟车速表;特斯拉Model 3则选择部分型号上调500元美元。6月份又传来日产汽车因缺芯而推迟新车SUV Ariya 上市日期,并宣布本财年将减产50万辆。无独有偶,韩国这个产芯大国,其汽车业因为缺芯,居然二手车售价比同品牌新车还贵约5000元人民币(CCTV2)。

现在的问题是,为何在这场全球性的芯片危机中,世界汽车产销量最大,又备受外界评论缺芯的中国汽车行业却未受太大影响,销量依然逐月增长,对此应作何理解!

其实影响还是存在的,但相对海外的缺芯情况不算太严重。一来,国内自主车企在中美贸易战、科技战前期的2018、2019年已未雨绸缪,因此可能储备较多;二来,汽车半导体与手机不同,一般不在美国的禁售之列,因此通过国外采购与国内自主生产(约占30%)结合,尚能勉强应付目前汽车生产的芯片需求。但是能够立竿见影,一举两得的做法是消化库存。车企,尤其是大型的合资企业,今年以来,因祸得福已经消化了10~20万辆的库存,同时在有限的芯片情况下,让资源向市场销售好、利润高的车型调配倾斜,因此,在芯片供应超紧的情况下,反而获得了销量和利润双丰收的结果。当然,这种情况并不适用于所有车企。对于按订单排产的企业就没有这种幸运了。造车新势力如蔚来还是受到了缺芯的影响。5月的交付跌进了6千辆,仅以6711辆收官,环比下降5.5%。其它几家自主品牌的头部企业也受到了不同程度的影响。

车规级芯片的自主开发

出于对汽车安全驾驶的考虑,车规级芯片在数据收集、计算、决策、执行等方面都有着极高的要求。有人曾经测算,1000辆智能汽车一天的计算数据,相当于2015年百度索引的全年数据之总和。这就是所谓“数据洪流”的挑战。对于自助驾驶汽车,不仅实时生成的数据量大,而且处理是不能有延时,也不可能通过云计算的方式来解决。因此当代的车规级芯片实际就是智能汽车安全行驶的核心。

智能汽车相对于手机的个人信息终端而言,是人类历史上真正的人工智能AI终端。它必须主动地处理在汽车行驶中所发生的任何问题,包括驾驶员的状态,环境感知,人机交互,以及主动决策控制。

过去对车企而言,半导体芯片企业只是个三、四级供应商,并没有直接的配套关系,更难说有什么互动交流了,都是由一、二级供应商去集成之后,形成模块化供应。但是进入智能汽车时代之后,智能芯片的功能直接干系到行车安全,人命关天的大事,因此其责任和地位都极大地提高。软件开发要求整车企业与芯片企业必须紧密配合,并经过反复验证方能确定双方的供求关系,以致于当日本芯片供应商瑞萨因地震和火灾停产之后,丰田宁可停产也不外购,非要等瑞萨重建之后,再行复产,可见芯片企业对车企的重要性,因为其为消费者和车企直接创造了价值。其作用,小而言之是安全和释放给驾驶员更多的自由和舒适。大而言之是推动了人类文明的发展。

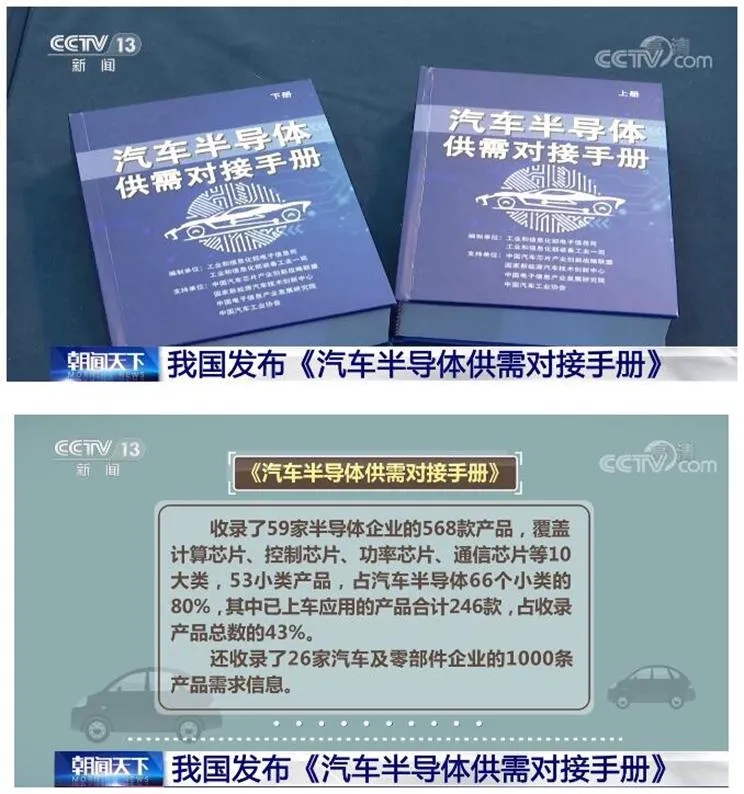

为了解决全球性的芯片危机,工信部今年一季度发布的《汽车半导体供需对接手册》,就是解决和提升我国芯片能力的一个明确指南。在这个对接手册中,涉及59家企业和568款产品,包括了计算、控制、功率、通信、传感芯片等10大产品53个小类,已经上车应用的就有246款,占46%。因此可以说,在车规级半导体芯片方面,国内已初具规模。由于汽车与手机等消费类电子产品不一样,并不太强调芯片的功耗与尺寸,因此一般而言14~28nm芯片已够用。目前从芯片的设计、晶圆切割、光刻制造,再到封测,每一道环节都有多家头部企业在攻坚克难,但由于过去多年在全球化框架影响之下,仍有许多产品依赖采购,而且芯片的品种门类太多,每一款芯片从设计研发、制造到实车验证所花的时间是以年为单位计算,尤其是用于算法、算力和决策的芯片要求更高。虽然汽车半导体并不都在禁运行列,但在全球汽车半导体缺货的背景之下,国内缺芯现象还将不同程度地存在。

尽管如此,以华为为首的我国芯片骨干企业都在全方位地投入研究与开发工作。仅华为在几年一季度就以投资307.5亿元进行全产业链地攻关(当然主要还在于高端芯片),并与西北工业大学共同开发了鸿蒙系统操作系统的2.0版本,应用到汽车上可实现智驾、智舱、智图和智云四大系统的乐高式搭建组装、定制化,因此大大压缩了新车开发周期,提高了效率。另外,华为自主研发了Hua Wei Prive One三合驱动系统。其集成了MCU、电机、减速器、DCDC、OBC(车载充电机)、PDU(电源分配单元)、BMS等7大部件,为改善新能源汽车的总体布置,实现轻量化,提高可靠性提供了创新性的成果。另外华为在最近还斥资30亿元人民币,成立了华为数字能源技术有限公司,致力于以芯片为核心的新能源汽车相关系统的开发。

科创企业地平线则是国内少数能在边缘人工智能芯片领域中实现前装量产的企业。这就在最大程度上提高了自动驾驶汽车的行车安全。

现在国内的中芯国际已经能量产14nm芯片,并开始向7nm冲刺。至于光刻机,在科技部、工信部的牵头之下,联合了华为几家高科技企业,组织联合攻关。海外的断供,为国内的自主研发提供了空前的动力。为了提振战略新兴产业(含芯片),国家计划在未来6年投资1.4万亿美元。这将加速芯片产业的发展。

随着汽车“三化”程度的加深和自动驾驶等级的提高,汽车半导体的应用价值,有望从目前L2单车的400美元提升到L4/L5的1000~1500美元。我国新能源汽车的规模到2025年将达500~600万辆,2030年更将达到1400万辆以上。其中绝大部分为级别不等的智能汽车。

也正是由于中国有如此大规模的市场,美国拜登政府在继承特朗普衣钵,在对华封锁禁运的同时,又不得不于3月11日与中国半导体产业建立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,以便及时沟通信息共享机制。

同时,境外企业也不得不继续在国内增加投资。台积电将在南京投资28亿美元建新生产线,其产品就是28nm的芯片,虽不如5nm的技术先进,但其对汽车产品却已够用;另据《日本经济新闻》报道,日本晶圆厂也在中国扩大了产能。早在去年10月该公司已在山东德州建成了生产月产13万片8英寸晶圆片的工厂;韩国三星在西安、苏州已建有半导体生产基地等。

综上所述,随着芯片行业重要战略意义的突显,一个新时代正在来临,即芯片的竞争已不再是单纯的企业行为,而是包含了份量更大的国家因素。其中突出的表现就是在美国政府打压之下中国芯片业的快速发展。